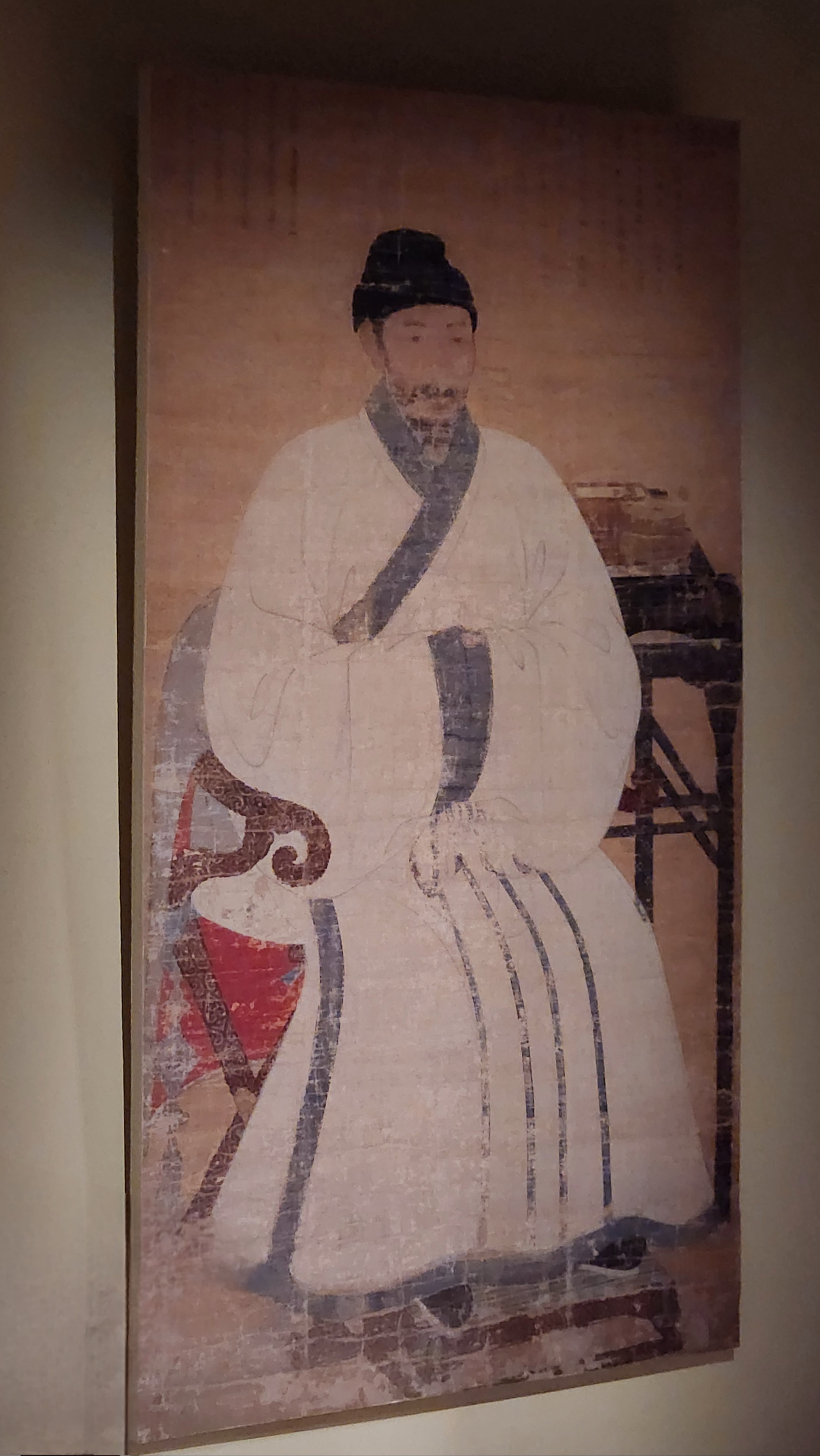

(국보 제110호) 이제현 초상

정의

고려 말에 원(元)나라의 화가인 진감여(陳鑑如)가 그린 이제현(李齊賢. 1287~1367)의 초상화.

개설

1962년 국보로 지정되었다. 비단 바탕에 채색. 세로 177.3㎝, 가로 93㎝. 안향상(安珦像)과 함께 현전하는 고려시대 진본 영정이다. 안향상이 반신상인데 반해 이 상은 전신상이며 화폭도 거의 완존하고 있어 초상화사상 큰 비중을 차지하고 있다.

현재 이제현의 영정은 4본이 전해오고 있다. 국립중앙박물관과 전라남도 장성군 가산서원(佳山書院)에는 같은 양식의 본이 전해온다. 또 충청북도 청주시에 있는 수락영당(水洛影堂)에 1본 그리고 전라남도 강진군 구곡사(龜谷寺)에도 반신과 전신의 구별은 있으나, 동일한 상용 형식을 지닌 화상이 소장되어 있다. 이 가운데 가장 뛰어난 것은 국립중앙박물관 소장본이다.

내용

국립중앙박물관 소장의 「이제현초상」은 화폭 상단에 적힌 제문(題文)을 통하여 그 제작 시기 및 필자를 알 수 있다. 이에 의하면 이 초상화는 이제현이 33세 때인 1319년(충숙왕 6)에 충선왕을 시종하여 중국의 강호(江湖)를 유람한 일이 있었는데, 당시 충선왕은 진감여를 불러 이제현을 그리게 하였다고 한다.

당시의 원나라 석학인 탕병룡(湯炳龍)이 찬을 지었음도 아울러 살필 수 있다. 그러나 이제현은 귀국할 때에 이 영정을 가지고 오지 못하였다. 그로부터 33년 후 다시 원나라에 건너갔을 때 우연히 그 영정을 다시 보게 되었고, 그 감회를 40자의 시로 읊고 있다.

이 영정 위에 적힌 자찬시(自贊詩)는 『익재집』에도 수록되어 있다. 내용은 일치하지만 화가 이름을 오수산(吳壽山) 필이라 하여 문집과 초상화가 서로 다르게 기록하고 있다. 하지만 초상화 위에 쓰인 자찬에서 화사(畵師)를 ‘진감여’라고 언급하였으므로 이 초상이 진감여 필임을 부인하기는 어렵다.

이제현이 남긴 제문과 자찬의 내용은 다음과 같다.

“연우 기미, 내 나이 33살이 되던 때(1319년, 충숙왕 6)에 절강에 충선왕을 따라 갔다. 왕은 고항(古杭) 출신의 초상화 화가인 진감여(陳鑑如)를 불러 나의 얼굴을 그리게 하였으며, 그리고 문장가인 북촌(北村) 탕병룡(湯炳龍)에게는 찬문을 짓도록 하였다. 고국으로 돌아오자 남이 본다고 빌려가 소재지를 모르게 되었다. 21년 후에 나라의 국서를 받들어 원나라 수도 연경에 가게 되어 다시 초상화를 찾았다. 지금의 노년 모습과 초상화를 그릴 장년의 모습이 달랐음에 놀랐으며, 헤어짐과 만남에도 때가 있음을 느꼈다. 한□운(韓□雲)으로 하여금 붓을 잡게 하고, 나는 아래의 시를 지어 감회를 기록한다.[延祐己未, 余年三十三, 從於忠宣王. 降香江浙. 王召古杭陳鑑如, 寫陋容, 而湯北村爲之贊. 北歸爲人借觀, 因失所在. 後二十一年, 奉國表如京師, 復得之. 驚老壯之異貌, 感離合之有時. 使韓□雲把筆口, 題四十字爲識.]”

“내가 예전에 나의 모습을 남길 적에는 / 양쪽 귀밑머리는 파란 봄이었다 // 이 초상화가 많은 세월동안 떠돌아 다니다가 / 우연히 다시 만나니 그림 속에 남은 정신은 여전하다 // 초상화 속의 인물은 다른 인물이 아니고 나이며 / 예전의 내 몸이 바로 후일의 내 몸이라네 // 손자들은 완전히 알아보지 못하고 / 초상화의 인물이 누구냐고 묻네 // 익재[我昔留形影 靑靑兩鬢春 流傳幾歲月 邂逅尙精神 此物非他物 前身定後身 兒孫渾不識 相問是何人 益齋]”

탕병룡이 남긴 찬문의 내용은 다음과 같다.

"수레와 문자를 같이 사용하고 / 예악(禮樂)은 동쪽에서 왔다 // 산의 정기로 태어난 그대는 / 사람들의 으뜸이요 / 세상의 영웅이요 / 유학에 달통한 사람이다 // 기상은 공명정대하고 크며 / 모습은 의젓하고 공손하며 / 언사는 신중하고 조용하다 // 여유 있는 모습 / 따뜻하고 부드러운 성격에 / 굳센 마음을 가졌다 // 학문은 꽉 찼고 / 도덕심은 높고 / 문장은 풍부하다 // 마음가짐은 진실 되게 / 행정을 할 때는 공정하게 / 나라를 도와 공을 세웠다 // 명을 받아 나라에 등용 되었으며 / 모든 사람이 우러러 보며 그들의 마음을 화목하게 하나로 묶었으니 / 태평성대가 기다리네 // 연우(延祐) 기미(己未, 1319년) 9월 보름에 북촌노민(北村老) 탕병룡(湯炳龍)이 전당(錢塘)의 보화독역재(保和讀易齋)에서 쓰다. 이때 나이 79세이다. [車書其同 禮樂其同 光岳其鍾 爲人之宗 爲世之雄 爲儒之通 氣正而洪 貌儼而恭 言愼而從 恢恢乎容 溫溫乎融 挺鋌乎中 於學則充 於道則隆 於文則豐 存心而忠 臨政以公 輔國以功 命而登庸 瞻而和衷 徯而時雍 延祐己未鞠月望日, 北村老民湯炳龍, 書于錢塘保和讀易齋. 峕 年七十有九]"

이 초상은 오른쪽 얼굴이 보이는 우안팔분면(右顔八分面)으로서 심의(深衣: 높은 선비의 웃옷)를 입고 공수자세(拱手姿勢)로 앉은 전신상[全身交椅坐像]이다. 인물을 중심으로 상부 공간에는 제문과 찬문을 여유 있게 적어놓았다.

오른편에는 몇 권의 서책이 놓인 탁상을 안배하여 밀도 있는 화면 구성을 보이고 있다. 또한 의자의 손잡이는 앞으로, 서탁(書卓)은 인물의 뒤로 자연스럽게 배치됨에 따라 인물의 취세(取勢)의 안정성이 확보되어 있다.

안면은 선염 효과 없이 묘선으로 규정되어 있다. 하지만 그 선이 단순한 철선계(鐵線系)로 빽빽히 이루어진 것이 아니라, 부분적으로 성격을 달리하여 부드럽게 처리되어 있다. 채색 역시 가라앉은 색조를 보여 준다. 이 점은 이 화본(畵本)이 오래되었다는 자연적인 이유 때문일 것이다.

의의와 평가

이 초상화는 현재 전해 오는 몇 폭의 고려시대의 초상화가 대부분 이모본(移模本)이어서 전신(傳神)의 흔적을 찾기 어려운 실정에서 주목되는 진적(眞蹟)이다. 또한 사신(寫神)이 정묘하여 원나라 제일의 명수라 칭하여지던 진감여의 초상화 묘법이 충분히 인정된다. 조선시대의 초상화가 거의 좌안을 고집하고 배경이 거의 없이 나타나는 데 비하여 다채로운 화면 구성과 함께 우안을 보이고 있는데, 이렇게 고려시대 초상화 성격의 일단을 엿볼 수 있다는 점에서도 회화사적 의의가 매우 크다.

[李齊賢肖像] (한국민족문화대백과 인용)

2024.11.28 촬영

'대한민국 국보' 카테고리의 다른 글

| (국보 제152호) 비변사 등록 (1) | 2025.02.28 |

|---|---|

| (국보 제287호) 백제 금동대향로 (0) | 2024.12.19 |

| (국보 제245호) 초조본 신찬일체경원품차록 권20 (0) | 2024.12.15 |

| (국보 제173호) 청자 퇴화점문 나한좌상 (0) | 2024.12.15 |

| (국보 제70호) 훈민정음 (0) | 2024.11.23 |